Primera y última memoria de Ana María Matute

Durante algunos años

Ana María Matute fue mi reserva poética, el lugar dónde refugiarme para

encontrar sensibilidad y ternura sin perder de vista la aspereza de la vida

cotidiana, su crueldad y sus injusticias. El llanto y la sonrisa de los niños

puede ilustrar muy bien la naturaleza de esta paradoja, porque Matute ha

escrito –más que nadie y como nadie– acerca de la infancia, sin olvidar ese enorme

puñado de obras suyas dirigidas directamente a los niños. La escritora que fue desde

los 50 a los primeros 70 parecerá a algunos algo desfasada, anacrónica quizá.

Para evitar esa impresión hay que leer sus novelas como si viajásemos en el

tiempo porque se trata de la recreación más veraz y artística de una época

concreta, unas mentalidades, una forma de vida y unas gentes que, para bien o

para mal, se han volatilizado hace mucho y jamás volveremos a encontrarlos.

Pero luego la abandoné

sin darme cuenta. No sé qué pesó más, si el largo período en que ella dejó de

publicar o mi empeño en explorar nuevos territorios. Cuando, por fin, volví a

tener un libro suyo en mis manos, había desaparecido la escritora minoritaria,

lírica y, sin embargo, comprometida con la realidad por molesta que fuese,

capaz de escudriñar en lo más íntimo de sus personajes con el fin de colocar

sobre el tapete las miserias y calamidades que conformaban el día a día de un

país, para convertirse, a pesar de los años transcurridos, en una superventas.

Y, aunque no había perdido su esencia poética, al contrario, había ahondado en

ella aunque cambiándola de rumbo, sí había prescindido de esta clase de realismo.

“Desde aquel momento empezó el sueño. Eloísa recogió su muda limpia, su zurrón, el pan, la cecina, los ajos. Se peinó despacio su trenza áspera, negra como el carbón. Se calzó las abarcas nuevas, sobre las medias de lana blanca. Todo con el ensueño dentro, como un mal viento, dulce y enemigo a un tiempo. Algo se le había colado en el pecho que le quitaba la paz. Los tres días restantes los pasó tumbada cara al cielo, con las manos llenas de piedrecillas menudas, que tiraba una a una, lejos, con una sonrisa grande y total. “Fiestas, fiestas, boda, fiestas…”, pensaba. De pronto había amanecido un sol grande y punzante que la hería dentro, que terminaba con su tranquilidad, pero que abría un mundo extraño y desconocido delante de sus ojos. “Como las chicas del pueblo. Como todas las chicas del pueblo. Habrá buenas fiestas para mi boda. Cuánto me gusta la fiesta.” No podía pensar en otra cosa. Nunca había pensado así en nada."

Del relato La fiesta en Historias de la Artámila (1961)

“Los dos viejos estaban ahora muy juntos, sus siluetas se recortaban sobre el oscuro mar. La noche ya había llegado. La mano de Sanamo, un pequeño manojo de sarmientos, continuaba acariciando el terciopelo negro, una mano (una parda araña donde la vida se revuelve agónicamente, apegada al mundo, a la tersura de un desvaído terciopelo, la vida, como la muerte, se abre paso a coletazos, ahí al lado, en su desdentada boca, en sus ojuelos de diablo doméstico), cada vez más floja y desvaída. (Yo no amo esta vida, no la puedo amar si no me muestran algo mejor, más allá de dónde yo fui, no comprendo la vida, porque mi vida aguardaba algo diferente. A nuestra espalda, quedan los amos de la tierra, mujeres pasivas, niños curiosos e indefensos como animales, todos, perdiendo uno a uno los minutos de la vida, como gotas de un líquido resplandeciente y venenoso. La muerte puede ser algo pleno, sensual.) Manuel miró a la muchacha. El cabello, lacio y dorado, caía por detrás de sus orejas. Parecía un muchacho. (Nunca me pareció una mujer, porque, a pesar de su belleza, hay algo en ella aparte, distinto.)"

Los

soldados lloran de noche (1963)

“Había una risa espléndida dentro y fuera de mí; una inmensa carcajada que de improviso me salvaba de toda tristeza o timidez, de la ira o muerte. La inmensa carcajada me sacudía de arriba abajo y mil o dos mil o siete mil veces caí en aquel espeso mar, torpe y deleitoso a un tiempo, atroz y bello como jamás había conocido ni presentido. Como podía imaginar la extrema libertad y belleza del mundo. Miles y miles de carcajadas idénticas me apretaban, me ceñían y levantaban otra vez. Sentí que muchos brazos me ayudaban a incorporarme, que mesaban mis empapados cabellos, mi rostro, mi cuerpo entero. De improviso, sentía sobre mi piel infinidad de manos, como un estremecimiento oscuro y tan hondo como la hoja de un puñal hundido. Por primera vez, a través de la encendida espesura de los nuevos sentidos que desfallecían en el vaho del lagar, conocía el roce de la piel humana sobre mi propia piel. Y aquella piel sobre mi piel era el más exasperado de todos los fuegos y el más penetrante. Mis sentidos parecieron multiplicarse, desparramarse en innumerable lluvia sobre el mundo y sobre mí mismo, puesto que la tierra entera era mi piel y despertaba una tan avasalladora, casi aterradora conciencia de libertad sin límites, de absoluta y total libertad, y obligó a llamar a mi único amigo Krim-Caballo, para que entrara en el lagar y sintiera conmigo, bajo sus pezuñas, el estallido de una sangre tan poderosa, riente y estremecedora. Hasta que me sacaron de allí, probablemente casi inerme. Luego, recuerdo tan sólo el balanceo de las ramas de una morera y unas manos frescas sobre mi frente.”

La torre vigía (1971)

Confieso que no conecté

con la nueva Ana María. No, al menos, con la de Olvidado rey Gudú. Quizá por las delicadas circunstancias en que

leí la novela, no lo sé. No es que no me atraiga la literatura fantástica,

incluso en sus facetas más mágicas, como puede ser el mundo de Tolkien. Pero

aquello era distinto, me di cuenta –y sé que para muchos esto va a parecer una

herejía– de que no me interesaban nada las andanzas de unos personajes que yo

consideraba inconsistentes ni la evolución de un mundo que a mi imaginación le

costaba representar. Pero si no vuelvo a intentarlo, que es lo más probable, al

menos me propongo dar una oportunidad a Aranmanoth.

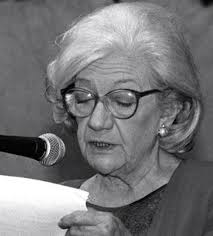

No hace tanto, tuve

ocasión de escuchar a la autora en el Festival Eñe que el Círculo de Bellas

Artes de Madrid organiza anualmente en otoño. Una sala enorme prácticamente en

tinieblas, círculos concéntricos de sillas rodeando el luminoso espacio central

donde una Ana María delicada pero enérgica –resplandecientes bajo los focos

su melena nevada y el rostro inconfundible–

departía con la entrevistadora regalándonos jugosas anécdotas de vida, retazos

de un pasado, puntualizaciones acerca de su obra, sus propias opiniones

literarias. A su alrededor, varios centenares de personas pendientes de sus

labios, disfrutando de ese sentido del humor que según parece no le abandonó

nunca, olvidándonos del tiempo y del lugar, como si la atmósfera mágica con que

la escritora había impregnado sus últimas novelas nos hubiese atrapado también.

Doy fe: ni un carraspeo, ni un murmullo, concentración absoluta, todos los ojos

fijos, como clavos, en la figura pequeña y pizpireta de aquella mujer

irrepetible.

Esa es mi última

memoria de Ana María Matute. Casualmente, Primera

memoria (Premio Nadal, 1959) fue mi más reciente relectura sin imaginarme

que un par de meses después iba a tenerla tan cerca.

Esa es mi última

memoria de Ana María Matute. Casualmente, Primera

memoria (Premio Nadal, 1959) fue mi más reciente relectura sin imaginarme

que un par de meses después iba a tenerla tan cerca.

Si señalo que se trata

de un relato de iniciación parece que lo estoy banalizando. Pero lo es. No uno

más entre tantos, por supuesto, sino una excepcional novela de aprendizaje, con

todos los rasgos de la etapa juvenil de Matute y por tanto sólido, bien

narrado, plagado de símbolos y todo lo crudo y contundente que hacía falta para

escarbar con justicia en los peores recovecos de ese momento histórico. La

protagonista empieza a convertirse en adulta el verano que descubre la maldad,

la de los otros pero también la suya propia. Todo ello bajo un sol, tan

abrasador como omnipresente, que no es más que el trasunto de una guerra civil

que se está desarrollando excesivamente cerca de ese islote de paz en el que

habitan.

Advierto que cada

elemento del paisaje, cada animal o fenómeno meteorológico, está aludiendo a

algo más, lanzando un mensaje mudo –en ocasiones amable pero casi siempre

amenazante y cruel– que si pasa desapercibido confundirá sobre el sentido de la

novela impidiendo disfrutarla a fondo.

Es una pena que el gran

público haya olvidado esas primeras décadas de creatividad de la autora al

encumbrar tanto una última etapa que no considero lo mejor ni más significativo

de su obra pero en la que, como siempre, manifiesta el perfecto dominio de su

oficio y una imaginación inagotable. E invito a disfrutar de esas otras novelas

más antiguas que al escudriñar en el interior de personas y sociedades se

mantendrán siempre vigentes.

PRIMERA EDICIÓN: 1959 –

CLÁSICO (VARIAS EDICIONES) – PÁGINAS:240

Comentarios

Publicar un comentario

Explícate: